分数計算の方法・やり方・手順や使い方

分数計算の方法概要

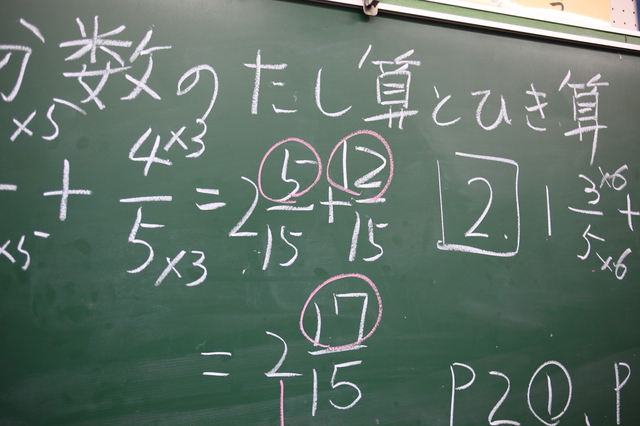

分数計算のうち、足し算と引き算はほぼ同じ手順で行うことができます。まず分母の数が同じでないと、足し算引き算はできません。そのため最初に通分と呼ばれる方法で、分母の数を揃えます。足し引きをする数の分母の、最小公倍数を考えましょう。例えば2と3なら、それぞれに3と2をかけることで同じ6になることができます。分母を揃えたら、次に分子にもそれぞれにかけた数をかけ合わせます。これで通分の完成です。最後に分子の数のみを足し算引き算し、答えを出します。分母の数はただ土台なだけなので、足し算引き算をしてはいけません。同様に書き忘れにも注意しましょう。

分数計算の手順・方法01

かけ算とわり算は、足し算引き算と全く方法がちがいます。かけ算のやり方がそのままわり算に活かせるため、かけ算の順序を説明します。まずかけ合わせる2つの数の分母と分子に注目します。この時もしも分母と分子が同じ数でわり算できる場合、その数でわり算をして数を小さくします。これを約分と呼びます。分子と分母の組み合わせで約分を行ったら、あとは分子同士、分母同士をかけ算するだけです。わり算の場合はわる、の符号の後ろにいる数の分子と分母を入れ替えてかけ算にし、同様に行います。この方法をマスターすれば、色々な使い方ができるようになります。

分数計算の手順・方法02

足し算について分母が同じ場合と異なる場合で分けて考えます。まず分母が同じ場合は通分の必要がないので比較的簡単です。例えば、1/5と3/5を足すときは、分子同士を足すだけなので4/5となります。また1/8と5/8を足すと6/8となりますが約分が必要になることに注意しましょう。答えは3/4となります。次に分母が異なる場合です。この場合は通分が重要です。なぜなら通分することで分母を揃えることが出来るからです。例えば1/4と3/5を足すときはそれぞれを通分すると5/20と12/20となります。これで分母がそろったので後は分子同士を足して17/20となります。このときに約分が出来れば約分します。

分数計算の手順・方法03

分数の掛け算の計算方法の基本手順は分子同士と分母同士を掛け合わせることです。その使い方を覚えておきましょう。例えば、5/8×3/4であれば互いの分子同士と分母同士を掛け合わせて、(5×3)/(8×4)となり、答えは15/32となります。続いての例をみて見ましょう。5/8×4/7を先ほどの方法で行うと(5×4)/(8×7)となり20/56となります。しかしこれでは不十分です。なぜなら約分が出来るからです。20/56を約分して5/14としても良いのですが、数が大きいと約分が大変です。そのため途中で約分します。分子の4と分母の8が約分できるので、そこで約分すると簡単です。

分数計算の手順・方法04

小学校の頃習った分数の計算、今も覚えている方はいるでしょうか。足し算と引き算は通分、つまり分母を揃え、分子もそれに合わせます。例えば2分の1と3分の1の足し算は、最小公倍数である6に分母を揃え、分子もそれに合わせて2倍もしくは3倍してから足し合わせるわけです。一方掛け算や割り算は、通分を行いません。掛け算はそのまま分子と分母同士を掛け、解答を出してから、最大公約数で約分を行います。回答が6分の2となった場合は、最大公約数2で割って3分の1とします。割り算は掛ける方の数をさかさまにして、後は掛け算と同じ要領です。

分数計算の手順・方法05

それでは、電卓でこの加減乗除を行うにはどのようにすればいいでしょうか。この場合は、残念ながら普通の電卓ではできませんので、専用の物を使うことをお勧めします。ただし掛け算や割り算の場合は、使い方によってはできる場合があります。たとえば3分の2×4分の3といった場合は、2割る3掛ける3割る4という手順で掛けあわせれれば、小数になりますが、比較的正解に近い数が出ますので、およその数を求めるのであればこの方法でもいいでしょう。ただし、きちんと正解を求めるのであれば、やはりそれ専用の電卓を使って解答を出すようにしてください。

分数計算の考察

まず、分数の計算で最初に引っかかるのが足し算引き算です。こちらは答えを求める時に必要な「分母をそろえる」ということが出来なく引っかかってしまうということが多いのではないでしょうか。その分母をそろえると言うのはどのように行うのか、ここでは説明したいと思います。最小公倍数というものがあり、これは例えば2と3の最小公倍数と言われると、2の段と3の段の掛け算に共通して出てくる数字の中で一番小さい6が2と3の最小公倍数となります。分数の足し算引き算を行うにはこの最小公倍数が最初に出来るようになることが必須です。

分数計算のまとめ01(使い方や注意点など)

それでは、足し算引き算の計算方法に入りたいと思います。先述で説明した最小公倍数を利用して足し算引き算の答えを求めます。例えば、1/2+1/3という問題があった場合、このまま分母同士、分子同士を足して2/5と答えると不正解となってしまいます。1/2と1/3の分母の数字である2と3の最小公倍数は6なのでこの2つの数字の分母をそろえて6にする必要があります。そうするために1/2の分母と分子それぞれに3をかけて1/2を3/6という状態にします。同じようにすると1/3も2/6になり、1/2+1/3の答えは3/6+2/6で5/6と求めることが出来ます。

分数計算のまとめ02(使い方や注意点など)

分数の掛け算割り算は足し算引き算よりも圧倒的に簡単です。まず掛け算は分母同士、分子同士をかけるだけです。たとえば1/2×1/3という問題があれば、分母は2×3、分子は1×1で1/6と答えれば良いです。割り算は掛け算とは少し異なり、分母と分子をかけます。たとえば2/3÷4/5という問題があれば、1番目の数字の分母と2番目の数字の分子をかけたものを分母、1番目の数字の分子と2番目の数字の分母をかけたものを分子とするので、答えの分母は3×4で12、分子は2×5で10で答えは10/12、約分して5/6となります。

分数計算のまとめ03(使い方や注意点など)

分数の足し算の計算方法は通分が出来るかが重要なポイントになります。1/6+4/9を解いてみましょう。この場合両方とも分母が異なるので、そのまま足し算することはできません。そのため分母を揃える通分が必要です。この場合は6と9の最小公倍数である18に揃えるとよいでしょう。すると1/6の分母を18にした場合、分子は3になるので3/18となります。同様に4/9の場合は8/18となります。そして3/18+8/18となるので、答えは11/18となります。また答えを出した結果、約分が出来るようであれば必ず約分をしましょう。

-

-

ローレット加工の方法・やり方・手順や使い方・流れ

ローレット加工には用途により3種類があります。まず1つ目は斜めローレットです。こちらは自動車や機械などに使用されるねじに...

-

-

コウモリ駆除の方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて

近年害獣としてコウモリによる被害を受ける家庭が増加しており、日本でも見かける機会が年々増加している傾向があります。この動...

-

-

高齢者体操の方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて

いつまでもアクティブに、そして何よりも自立したライフスタイルを送るためにも、60代・70代・80代となる高齢者にとって、...

-

-

L型擁壁施工の方法・やり方・手順や使い方・流れ

L型擁壁は主に山間部の急傾斜地で使用され、土砂崩れや地滑りを予防するために取り付けられている、コンクリート商品です。L型...

-

-

西野流呼吸法の方法・やり方・手順や使い方

西野流呼吸法とは、身体な多くの細胞に働きかける呼吸法で、アンチエイジングにも効果があると医学界からも注目され話題となって...

-

-

JTB旅行券の使用方法・やり方・手順や使い方

JTB旅行券の使用方法は日本国内約800店舗あるJTBグループ店舗の支払いにて使用することができます。また、全国のJTB...

-

-

ホオポノポノの方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて

ホオポノポノは、古くからネイティブ・ハワイアンに伝わるハワイ問題解決法です。故シメオナ女史は、人間州宝となったハワイの伝...

-

-

トマトの保存方法・手順・使い方、メリットデメリットなどについ...

夏場に沢山育ったトマトや、安く購入することが出来たトマトは色々な方法で保存するのがおすすめです。トマトをそのまま常温保存...

-

-

お食い初めの方法・手順・使い方、メリットデメリットなどについ...

赤ちゃんを妊娠してから、様々な儀式があります。戌の日のお参りや御七夜、初宮参りなど行事は目白押しです。これらはいずれも、...

-

-

トマト剪定の方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて

毎年4月から5月にかけてホームセンターや園芸屋さんには、数多くの種類のトマトの苗が店頭に並びます。その多くが2月から3月...

生活をしていると計算をしなければならないような状況になることが多いです。例えば家計簿をつけている時に足し算をすることになります。一ヶ月にかかった食費に対して、1日辺りどのくらい使ってしまったのかを知るためには分数をつかう必要が出てきます。しかし、筆算でその問題を解くことは簡単ではありません。時間がかかってしまいます。全て自分の手で行うよりも機械に代行させたほうが楽になることは多いのです。余裕があるならば電卓を使ったり、パソコンのエクセルを使えば簡単に答えをだすことが出来ますし、時間もかかりません。